di Caterina Abate

Il 20 febbraio 1909 usciva su Le Figaro un manifesto programmatico in undici punti che scuoterà il mondo dell’arte: Tommaso Marinetti, giornalista, scrittore, italiano nato ad Alessandria d’Egitto, dà vita ad un movimento, si fa ideologo del Futurismo, nasce un’avanguardia storica. Per ricordare questo anniversario, collateralmente alla discussa mostra “Il tempo del Futurismo” in svolgimento alla Gam a Roma (c’è tempo per visitarla fino al 28 febbraio) oggi alle 17 alla Veranda Parolibera, si terrà uno spettacolo. L’attore Marco Prosperini nei panni di Filippo Tommaso Marinetti interpreterà “SPARIAMO!(da ogni luogo mefitico di mediocrità)”. La reale nipote di Marinetti, Francesca Barbi Marinetti condurrà un’intervista al suo avo. La regia di Corrado Veneziano si pone l’intendo di dar vita ad uno spettacolo futurista, arricchendo la recitazione con giochi verbali e sonori, con le musiche curate da Oscar Bonelli.

Ma torniamo a ragionare su quella data e sul ruolo che ha avuto nella cultura italiana. A onor del vero non è la prima volta che lo scritto di Marinetti appare su carta stampata, perché era già stato pubblicato il 9 febbraio sulla Gazzetta dell’Emilia. La pubblicazione sul quotidiano parigino era però una sorta di consacrazione internazionale, una chiamata alle armi per giovani proventi da tutta Europa. Parigi era il centro del mondo culturale e artistico in questi primi del ‘900. Ed in effetti il futurismo nato per un’Italia ormai imputridita di passatismi e sentimenti stantii attecchisce anche al di fuori (in Russia e Francia principalmente).

Marinetti, con spirito vitalistico, elenca undici punti programmatici, attraverso l’uso ripetuto dell’anafora del “Noi” che identifica chiaramente il nuovo uomo futurista, dichiara le nuove passioni di questo e al contempo ciò che si deve distruggere e vituperare: l’amore per il pericolo, per l’audacia, la velocità, la lotta ad ogni passatismo in un’Europa la cui cultura da secoli era plasmata sull’ammirazione dei classici a cui contrappone gli uomini futuristi che da una rupe sfidano le stelle; le accademie, le biblioteche e i musei vanno bruciati perché sedi di istanze stantie, la guerra è esaltata come sola igiene del mondo, tanto da essere definita più avanti negli anni come il più bel poema futurista; la donna va disprezzata. Ciò che il poeta uomo futurista deve cantare sono “le grandi folle agitate dal lavoro”, i prodotti dell’ingegno industriale umano. Dagli albori di questo primo manifesto è chiaro come il movimento si fondi sull’esaltazione della modernità e dei suoi più nuovi prodotti (la velocità, la macchina) ma sia allo stesso tempo impregnato di un vitalismo che sfociò facilmente in ostentazione della violenza ed elogio della guerra.

Questi caratteri rivoluzionari erano già serpeggianti nelle giovani generazioni di europei, ed a Marinetti si deve il pregio di averle intercettate, interpretate e di aver dato loro corpo e parole. Fu facile per molti giovani abbracciare e sottoscrivere tale reclutamento. In questo il Futurismo può quasi leggersi come il primo vero movimento di contestazione giovanile, dotato anche di un manifesto programmatico. Purtroppo l’esaltazione delle guerra, la spinta interventista, porterà alla morte due esponenti di punta nel 1916: Boccioni e Sant’Elia muoiono nella Grande Guerra.

Nonostante la programmatica avversione di Marinetti per le donne già nel punto nove del manifesto il Futurismo catturò anche loro, con esiti piuttosto interessanti (Adele Gloria, Barbara, Leandro Angiolucci Cominazzini, Ljubov Popova, Aleksandra Ekster). Le donne biasimavano al futurismo, nonostante l’ostentata modernità, la misoginia che ancorava il movimento alla tradizione.

Allora si fecero un proprio Manifesto della donna futurista, firmato da Valentine de Saint-Point (1912), in diretta risposta a Marinetti, un programma di autoaffermazione della donne e di rivendicazione della sua indipendenza, anticipando i movimenti femministi della seconda metà del ‘900.

Per quanto il Futurismo e molti suoi esponenti compreso Marinetti siano stati implicati col fascismo, ricevette dalle pagine della rivista “Ordine Nuovo” un giudizio nella sostanza positivo da parte di Antonio Gramsci, per la carica distruttiva, che egli lesse in un’ottica antiborghese, e di fiducia nelle capacità dell’uomo, nelle energie giovanili, che dovevano dare corpo ad una nuova vita moderna attraverso lo sviluppo industriale, che avrebbe forgiato una nuova società, una nuova arte, una nuova filosofia. Per Gramsci in questo il Futurismo era marxista.

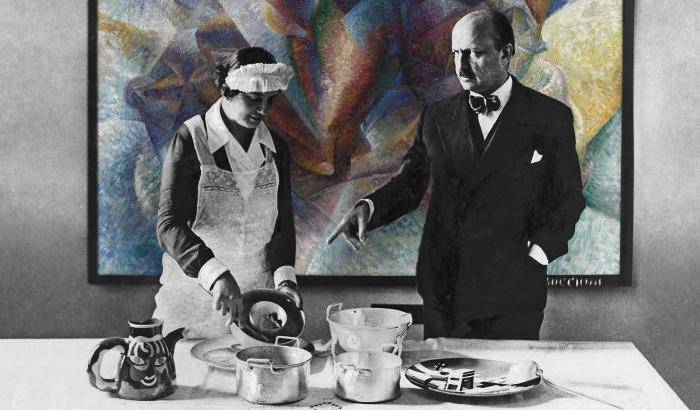

Con la presa di potere del fascismo, Marinetti che nel suo manifesto partiva da forti e decise spinte antiaccademiche, accetta la consacrazione ad Accademico d’Italia, andando così contro ciò che egli aveva avversato. Nel rapporto col regime esprimerà contrarietà alle leggi razziali e all’alleanza con la Germania nazista (Hitler aveva bollato come arte degenerata il futurismo), ma l’attrazione per la guerra resterà sempre forte, tanto da farlo partecipare alla guerra in Etiopia e alla campagna di Russia, nonostante non fosse più giovane, quest’ultima lo prostrò a tal punto da portarlo alla morte nel 1944 (a 68 anni).

Periodicamente sembra si tenti il recupero ideologico e strumentale del Futurismo, con esiti poco curati e didascalici. Ciò andrebbe evitato, a priori, perché il fine della storia, della storiografia, della storia dell’arte, della museografia e di qualsiasi altra scienza o materia è quello di affrontare criticamente ogni espressione dell’arte o della società presente o passate.