di Giuseppe Costigliola

«Lo strisciante clima denigratorio della Resistenza è al suo culmine ormai da vent’anni e ha avuto fin troppi cantori. Ma tra le ragioni principali dei rigurgiti neofascisti c’è lo sdoganamento preoccupante del passato fascista del paese». Lo dice in questa intervista Carlo Greppi storico, scrittore e divulgatore, sul significato e sui valori della Resistenza. Greppi è anche co-fondatore dell’associazione Deina e membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. I suoi ultimi libri sono 25 aprile 1945 (Laterza 2018), L’età dei muri. Breve storia del nostro tempo (Feltrinelli 2019), La storia sei tu. 1000 anni in 20 nonni (Rizzoli 2019, illustrazioni di Marco Paschetta) e La storia ci salverà. Una dichiarazione d’amore (Utet 2020). Di recente ha fondato, insieme a diversi colleghi e colleghe, il sito di storia pubblica lastoriatutta.org.

Perché, oggi più che mai, è importante restituire il pieno significato alla ricorrenza del 25 Aprile?

È difficile non essere retorici. La mia convinzione è che oggi sia cruciale e vitale ribadire senza sosta le traiettorie, le difficoltà e le conquiste dell’antifascismo e della Resistenza. Se l’antifascismo storico è (lapalissianamente) finito, non sono affatto superate le sue ragioni, le sue convinzioni, né devono esserlo le sue riflessioni e le sue pratiche contro ogni forma di torsione verso regimi criminali. Annegate in un mare di retorica, di ritualità, poi di indifferenza e infine di disprezzo, le celebrazioni di chi sconfisse il fascismo a durissimo prezzo vanno riempite di nuovo di significato – coriaceo, vero, reale come reali furono le vite spese nella battaglia. Sembrano scritte ieri le parole ultracitate con cui prima di essere fucilato lo studente emiliano Giacomo Ulivi, 19 anni, invitava sé e i suoi amici a «rifare noi stessi», perché si erano seduti sul bisogno di pace e serenità: «Perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di un’opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione negativa, che martellando per vent’anni da ogni lato è riuscita ad inchiodare in molti di noi dei pregiudizi». Fondamentale – aggiungeva Ulivi – fu il pregiudizio della «sporcizia» della politica, e parallelamente il non aver compreso che la «cosa pubblica» non è nient’altro che «noi stessi», e che dalla sua cura dipende tutto. «Come vorremmo vivere, domani? No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere!» È «fare politica» questo dimenarsi a ricordare anche a chi non vuol sentire la meravigliosa eredità dell’antifascismo? Non lo so, ma spero di sì.

Molti credevano che una volta usciti dal tunnel berlusconiano saremmo riusciti a rimuovere l’oblio dei valori incarnati dalla Resistenza. A giudicare dai reiterati rigurgiti neofascisti cui assistiamo, nelle più varie forme, non si direbbe che è andata così. Come mai?

Le ragioni sono tante, innanzitutto lo strisciante clima denigratorio della Resistenza che è al suo culmine ormai da vent’anni, e che ha avuto fin troppi cantori, su tutti Pansa, e fin troppi lettori. Ma sicuramente tra le ragioni principali in anni recentissimi c’è lo sdoganamento preoccupante del passato fascista del paese, con politici di primo piano che ne scimmiottano addirittura il linguaggio, citando Mussolini ogni tre per due. Questa rivendicazione quasi plateale del ventennio è arrivata in un’epoca in cui i partiti di destra – in assenza di una significativa destra moderata – sono ormai quasi esclusivamente eredi diretti (per filiazione) della tradizione neofascista oppure non hanno nessun imbarazzo a stringere relazioni con i due partiti dichiaratamente neofascisti che regolarmente corrono alle elezioni, e a scendere in piazza con loro. Quando in piazza si poteva ancora andare.

La ricorrenza della Liberazione dal nazifascismo è stata spesso vissuta come una festa di parte, la cui monumentalizzazione è andata a detrimento del suo stesso significato. Come trasmettere a tutti i cittadini i suoi più autentici valori, come spiegare ai più giovani e ai meno attenti che essa rappresenta una preziosissima eredità di cui essere degni?

Certo che è una festa di parte. Se la storia della Resistenza italiana è stata più importante di quella delle altre resistenze europee, diceva Ferruccio Parri nel 1964, è stato per la «capacità che essa ha avuto partendo politicamente divisa di arrivare alla fine unita», e di sfilare compatta alla Liberazione. Ed è questa «la forza che ha portato alla Costituzione», lo sappiamo bene, una Costituzione che è un concreto riconoscimento reciproco di tutte le forze che hanno combattuto i nazifascisti, presentandosi all’appuntamento con la Storia con un esercito unitario rappresentativo di tutte le anime dell’antifascismo. Forze politiche – dagli azionisti ai liberali, dai democristiani ai comunisti, dagli «autonomi» ai socialisti – che rappresentavano e rappresentano tutti gli italiani. Tranne, appunto, i fascisti (o chi li rimpiange, naturalmente). Credo che sia un’eredità di cui essere innanzitutto fieri, per poi rendersene degni agendo nel presente.

Quanto incide la scarsa conoscenza della storia nella mancata percezione degli ideali della Resistenza, dell’importanza che ancora oggi essi rivestono per noi contemporanei?

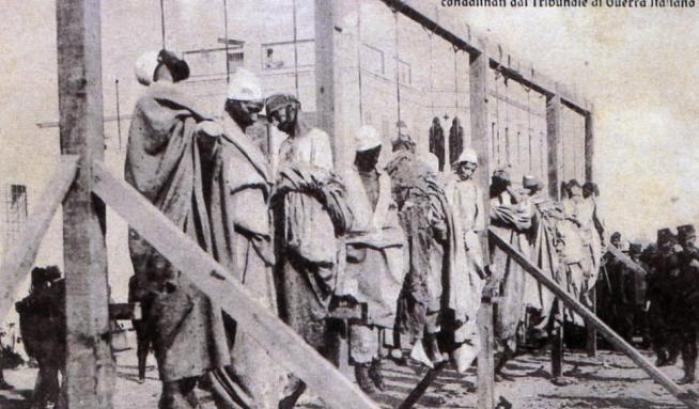

Il passato, diceva Benjamin, «reca con sé un indice segreto» per perseguire una felicità inclusiva per il genere umano, che sappia difendere i deboli dai forti. Ma bisogna conoscerlo, vien da sé. Il dono di riaccendere nel tempo trascorso «la scintilla della speranza – scriveva Benjamin – è presente solo in quello storico che è compenetrato dall’idea che neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere». Quello che ci deve interessare della storia di quegli anni, in sostanza, e ciò che è attuale, urgente – quello che ancora oggi ci fa fremere di rabbia, perché potrebbe sempre tornare. In forme diverse, certo – niente si ripete in maniera identica, nello scorrere del tempo – ma non per questo meno pericolose. Scoprire che a combattere furono in particolare giovani e giovanissimi, uomini e donne, italiani e stranieri, ad esempio, come che le anime della Resistenza furono, a livello politico e sociale, le più varie, non può non entusiasmare. Guardiamo le loro fotografie, leggiamo le loro lettere, torniamo alla storia viva.

In un momento storico in cui i protagonisti della lotta al fascismo e della Resistenza vengono meno, per ragioni anagrafiche, come bisogna agire per coltivare e preservare la memoria delle loro gesta, dei valori per cui si batterono mettendo in gioco la propria vita?

Per l’appunto: torniamo (anche) alle fonti. È una parola che appare forse fredda, ma così non è. Mettendo le fonti come appunto le lettere e le fotografie in relazione con il contesto storico in cui sono state prodotte e con altre tracce di quel contesto, esse riprendono letteralmente vita. E questo può generare, oltre che nuove conoscenze, emozioni potenti: non solo quella dello scavo – archivistico, documentario –, della conoscenza, della scoperta, che potrebbe essere più che sufficiente per togliere alla storia quella patina di noia che troppo spesso ha. Mi riferisco, in questo caso, all’emozione vera, che ti scuote – quella che in qualche modo ti permette di sentirti calato in una scena, di sentirla tua. È l’emozione del racconto, proprio per quello che evoca, per il passato che trascina alla luce. Un esempio? Prima di essere assassinato il partigiano Paolo Braccini, che aveva costituito le prime bande del Partito d’azione nel Torinese, lasciò queste parole strazianti alla figlia, parole che secondo me andrebbero scolpite a caratteri cubitali all’ingresso di ogni scuola, di ogni edificio pubblico d’Italia: «Gianna, figlia mia adorata, è la prima ed ultima lettera che ti scrivo e scrivo a te per prima, in queste ultime ore, perché so che seguito a vivere in te. Sarò fucilato all’alba per un ideale, per una fede che tu, mia figlia, un giorno capirai appieno».

David Bidussa sostiene che «porgere il testimone della storia non è consegnare il fardello del passato, ma un modo di fare catena generazionale, e dunque di dare senso alla storia». Non crede che il problema oggigiorno risieda proprio nel fatto che questa «catena generazionale» si sia irrimediabilmente spezzata, e dunque, per i più la storia non ha ormai alcun senso?

Siamo passati dalla generazione dei protagonisti a quella dei loro figli, alla mia (i nipoti), e infine a quella che non ha più – se non in maniera estremamente indiretta – una memoria familiare del ventennio e dei «venti mesi» alla quale aggrapparsi. E non è necessariamente un male, perché per molti quella storia aveva e ha senso proprio in virtù di una tragica «catena» da rinnovare, con cieca cocciutaggine. In molti a quel passato si ispirano ancora. Quando ascoltiamo con sgomento frasi come «Mia nonna [o la mia bisnonna] diceva sempre che quando c’era Lui si stava bene», pensiamo da un lato a cosa è stato veramente il fascismo, un regime criminale che ha glorificato l’obbedienza, la guerra di conquista, l’annientamento di deboli e diversi, inseguendo caparbiamente un «mondo nuovo» dominato dai forti e dagli spietati. E pensiamo, parallelamente, a chi può avere interesse a dire «L’antifascismo non serve più a niente», proprio prendendo a pretesto questo allontanamento fisiologico e magari citando antenati sempre più remoti per dire che dai, in fondo non era così male, il fascismo. Per interessi specifici, per assecondare pulsioni escludenti e autoritarie nel mondo di oggi, non certo in quel passato lontano, che per ovvie ragioni sfuma irrimediabilmente.

Crede che verrà mai il giorno in cui questo Paese farà davvero i conti con il proprio passato, e raggiungerà una condivisione della propria memoria?

A costo di ripetermi: la condivisione di questa memoria non può esistere. La memoria è per sua “natura” proprietaria, identitaria, rivendicativa. C’è la storia, e quella ci è oramai molto chiara, sebbene esistano manipolatori di professione che ne estraggono pezzetti alla bisogna per infangare la lotta partigiana. E c’è una storia pubblica da costruire, faticosamente certo, ma avendo ben presente il modello di società al quale ci ispiriamo. Con chi non guarda all’antifascismo e alla Resistenza come a un bagaglio di pratiche e di valori dai quali ripartire non c’è dialogo possibile, per me.

I social network sono spesso accusati di propalare fake news e in generale indurre un atteggiamento poco critico e riflessivo verso la realtà. Da storico e da divulgatore, ritiene che i nuovi media tecnologici possano risultare utili per diffondere una maggiore conoscenza storica, sviluppare una consapevolezza civica?

Una decina di anni fa lo storico Tony Judt scriveva che il ventesimo secolo era «sulla buona strada per diventare un palazzo della memoria morale» umana, una sorta di via crucis con un valore pedagogico, di lezione per presente e futuro. Per sviluppare, certo, una consapevolezza civica, ma in maniera per così dire “laterale”: «Crediamo di aver imparato abbastanza dal passato da sapere che molte delle vecchie risposte non funzionano e potrebbe essere vero. Ma quello che il passato può aiutarci a comprendere è la perenne complessità delle domande». C’è un rapporto complesso tra storia e realtà: è una sorta di braccio di ferro tra il punto di vista di chi la racconta e la natura verificabile dei fatti che sceglie di raccontare, seguendo degli interrogativi. E quella di Judt è un’osservazione del tutto complementare alle riflessioni che ha proposto Edgar Morin nel suo “manifesto per cambiare l’educazione” intitolato Insegnare a vivere, nel quale ci invita a «conoscere la conoscenza, che è sempre traduzione e ricostruzione»: «bisogna apprendere a navigare in un oceano di incertezza attraverso arcipelaghi di certezza». Le parole di Morin ci dicono bene che, social network o no e con o senza pandemie, una società ha il dovere di «formare adulti più capaci di affrontare il loro destino», e «di comprendere le complessità umane, storiche, sociali e planetarie», ponendosi il problema di «come vivere la propria vita» e «come vivere insieme». «È stupefacente – scrive ancora Morin – che l’educazione che mira a comunicare le conoscenze sia cieca rispetto a ciò che è la conoscenza umana, rispetto a ciò che sono i suoi dispositivi, le sue infermità, le sue difficoltà, le sue propensioni all’errore come all’illusione, e non si preoccupi per nulla di far conoscere cosa è conoscere». Credo che Internet e i social network abbiano questo potenziale: sta a noi farlo brillare.