Il 2 settembre 1980, a Beirut, in un Libano dilaniato dalla guerra civile, scomparivano nel nulla due giornalisti italiani: Italo Toni e Graziella De Palo. Da allora nessuno li ha più rivisti. La loro sorte rimane uno dei grandi misteri della storia repubblicana, tra segreti di Stato, depistaggi e sospetti di complicità internazionali. A distanza di 45 anni, la loro vicenda continua a parlarci con forza, soprattutto oggi, in un mondo che vede ancora tanti reporter cadere sotto le bombe o sparire nel silenzio delle guerre contemporanee.

Toni, veterano della professione, e De Palo, giovane promessa del giornalismo investigativo, non erano a Beirut per raccontare semplicemente la guerra: volevano indagare sui traffici d’armi e sui legami oscuri tra servizi segreti e organizzazioni militari. Un lavoro pericoloso, che li esponeva non solo ai rischi del fronte, ma anche alle ombre della diplomazia internazionale. La loro scomparsa ricorda che il giornalista di guerra non è solo testimone, ma spesso ostacolo per chi vuole mantenere zone d’ombra.

Oggi, i dati delle principali organizzazioni internazionali per la libertà di stampa raccontano un quadro inquietante: negli ultimi anni, tra Ucraina, Gaza, Siria, Yemen e altre aree di conflitto, decine e decine di giornalisti sono stati uccisi, feriti o sequestrati. Alcuni colpiti mentre documentavano bombardamenti, altri eliminati proprio perché raccontavano ciò che non si voleva far emergere. Poi ci sono quelli detenuti, anche fuori delle zone di guerra, privati della loro libertà solo perché il loro lavoro ostacola il programma di propaganda del potere. Un potere che non ama e non sopporta il confronto democratico, dimenticando che immagini e testimonianze “scomode” sono patrimonio culturale e non solo noioso rumore di sottofondo.

La guerra del XXI secolo, fatta di immagini in diretta, social network e propaganda digitale, ha reso il lavoro del reporter ancora più fragile: chi racconta il fronte diventa un bersaglio da silenziare. Dalla Cecenia all’Aleppo assediata, da Mariupol a Gaza, il potere tende a decapitare i testimoni. Nel XXI secolo la guerra è anche lotta per il controllo dell’immagine: telecamere e smartphone competono con i comunicati militari. Per questo i reporter diventano bersagli, talvolta in contesti di accesso negato o fortemente filtrato.

Oltre al numero di uccisi, le inchieste citano spesso il “double tap” (colpi ripetuti, quando il primo colpo è seguito da un secondo a breve distanza sullo stesso luogo per massimizzare le vittime, una pratica standard dell’esercito israeliano nella guerra a Gaza), gli attacchi a convogli stampa, la distruzione di sedi media, le campagne di delegittimazione. Diverse Ong per la libertà di stampa descrivono il teatro di Gaza come un caso senza precedenti per frequenza e intensità delle violazioni.

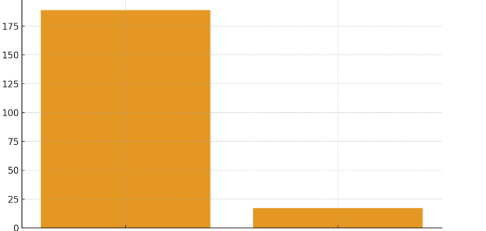

Tabella 1: grafico giornalisti uccisi in alcuni conflitti selezionati

Guerra Israele-Palestin-Libano(otto.2023-ago.2025) Guerra Russia-Ucraina(feb.2022-ago.2025)

Dati: cpj.org e theguardian.com

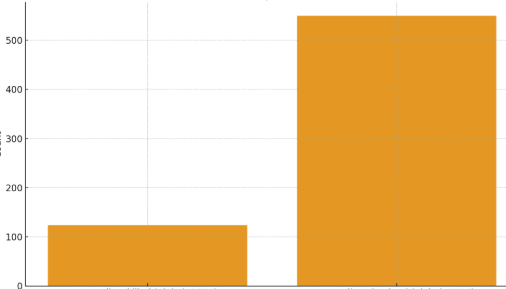

Tabella 2: grafico globale del 2024

Giornalisti uccisi nel 2024 Giornalisti detenuti nel 2024

Se in Ucraina il dato è più basso rispetto a Gaza non attenua la gravità: il profilo di rischio comprende fuoco d’artiglieria, mine, colpi di cecchino, detenzioni arbitrarie. Qui domina la logistica del fronte convenzionale, con incidenti tipici della copertura di guerra ad alta intensità e a lungo raggio.

La vicenda di Toni e De Palo e quella dei giornalisti che oggi muoiono, sono separate da decenni di storia, ma unite da un unico filo: il diritto alla verità e il prezzo di chi prova a difenderlo. Se nel 1980 i due italiani si trovarono schiacciati tra logiche di potere internazionale e traffici inconfessabili, oggi i loro colleghi si scontrano con nuove forme di censura, con regimi che criminalizzano l’informazione indipendente o con apparati militari che considerano le telecamere altrui nemiche quanto le armi.