di Marco Buttafuoco

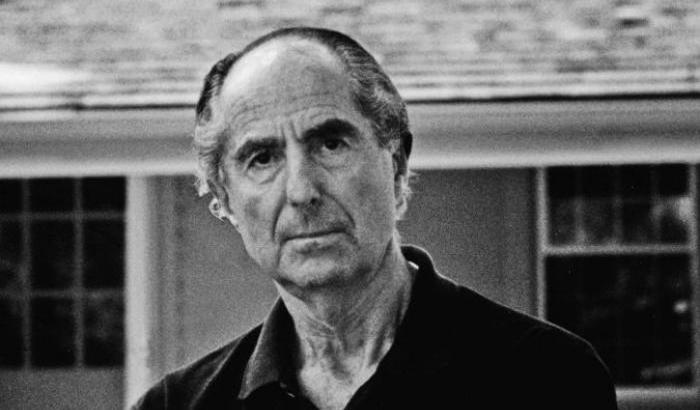

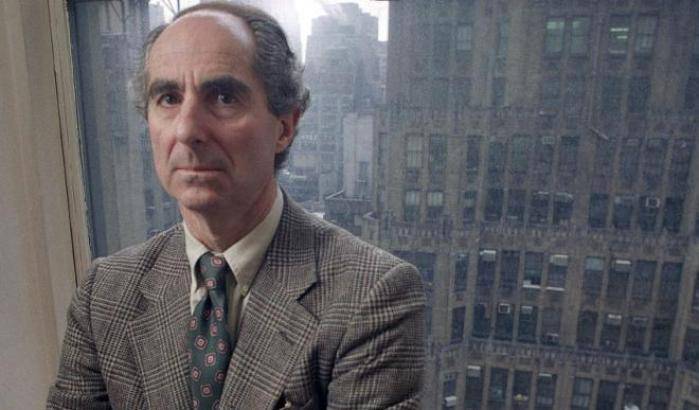

“Erano gli spaventosi numeri che certificavano l’avanzata di un’orribile malattia e che, nelle sedici circoscrizioni di Newark, equivalevano ai numeri dei morti, feriti e dispersi della vera guerra. Perché anche quella era una vera guerra, una guerra di annientamento, distruzione, massacro e dannazione, una guerra con tutti i mali della guerra: una guerra contro i bambini di Newark” . Mi piace l’idea di partire da questo brano, per queste brevi riflessioni su Nemesi, l’ultimo romanzo, dolente e abrasivo, di Philip Roth (Einaudi 2011, pagg 186 €19, ebook 7,99) in cui lo scrittore ebreo americano nato a Newark nel 1933 e morto a New York il 22 maggio del 2018, raccontava l’epidemia di poliomielite dell’estate del 1944 nella sua città natale.

Oggi in troppi lamentano, sulla base di una qualche stralunata idea di politicamente corretto, l’uso di metafore guerresche nel parlare dell’emergenza virus, Forse di queste metafore si è fatto largo uso e oggi sanno di stantio a chi le usa e ai lettori, ma non per questo sono meno giustificate. Oggi i numeri non sono più un incubo, ma per due mesi abbiamo vissuto una guerra, per di più asimmetrica, contro un nemico non visibile e che ha stabilito le sue regole d’ingaggio, come una qualsiasi formazione terroristica. Una guerra che ha svuotato le città, ferite dal continuo, sinistro, suono delle sirene che attraversavano le città del Nord Italia e di tante altre zone d’Europa. Roth evoca spesso nella sua narrazione quel suono acuto, sinistramente armonico, quasi il sottofondo angoscioso di tante giornate, e notti, di Newark durante quell’anno in cui molti giovani combattevano sui fronti del secondo conflitto mondiale. E narra l’incertezza dei medici, la speranza di un vaccino, il rimbalzarsi irrazionale delle responsabilità fra i vari nuclei etnici dell’area di New York, la fede dubbiosa in improbabili rimedi fatti in casa.

La storia è semplice, eppure basata su una sorprendente architettura narrativa, che lentamente passa da una narrazione oggettiva, in terza persona, allo scambio di esperienze fra due sopravvissuti all’epidemia (uno è il protagonista), tutto in prima persona. Un giovane istruttore sportivo di Newark, l’ebreo Bucky Cantor, è animatore di un campo estivo per ragazzi delle medie, in quella afosa estate. La malattia arriva in quell’area (si diffondeva a macchie) in agosto e uccide rapidamente due allievi di Mr. Cantor. La sua fede, tiepida e quasi routinaria, si incrina. Decide allora, dopo molte esitazioni, di accettare l’ingaggio in un campo estivo in una località collinare nel quale lavora già la sua fidanzata, nella speranza di sfuggire all’ epidemia e all’angoscia di Newark, ma lui stesso (caso abbastanza raro fra gli adulti) è contagiato e il suo arrivo sconvolge la vita della struttura in cui ha scelto di trasferirsi.

Mr. Cantor, per tutto il libro, accusa Dio di aver permesso il dilagare dell’epidemia e di averlo scelto, per punirlo della sua fuga, come veicolo del contagio, oltre ad averlo colpito con dolorose, permanenti, limitazioni fisiche. Il compagno di sventura, che incontra alla fine del libro, cerca di proporgli una visione meno radicale e più laica; la polio altro non è che uno dei tanti incidenti dolorosi del cammino umano, ma Cantor continua nella sua disperata guerra contro il Creatore. Qui è il cuore del libro, la domanda, terribile e irrisolta, eterna, del perché del male. Soprattutto di quello che colpisce i bambini (la polio, oggi malattia quasi scomparsa veniva chiamata anche paralisi infantile ed era spesso mortale), gli innocenti.

Forse non siamo più abituati a porci questa domanda. Forse i nostri nonni, al tempo della spagnola e della polio, accettavano questi flagelli, come una parte dell’esistenza. Probabilmente, come scriveva José Saramago, non siamo nemmeno più abituati a porci domande e tendiamo a rispondere sulla base di formule, distribuendo colpe e leggendo l’esistenza come un semplice concatenarsi, preciso, deterministico di cause ed effetti, in cui il caso (il destino), l’imperfezione, il “cattivo” funzionamento della natura sono del tutto impensabili.

I più esasperati (ed esasperanti) attribuiscono tutto a complotti globali, così come le antiche pestilenze venivano attribuite agli untori (quasi sempre ebrei), o a cospirazioni oscure. Nei casi migliori pensiamo, anche noi non credenti, alla scienza come a una provvidenza di rincalzo, dimenticando che essa altro non è che il tentativo continuo, a volte riuscito, a volte fallace, di raccontare e fronteggiare una realtà naturale che cambia incessantemente. In ogni caso ha sconfitto la poliomielite.