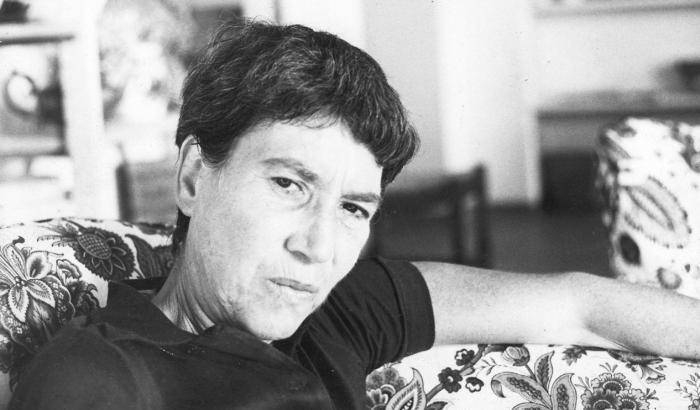

Chi parla, nel brano che state per leggere qui sotto, è Natalia Ginzburg. O per dirla correttamente, è la voce della scrittrice (1916-1991) così come l’ha interpretata una giornalista culturale di vaglia del “Manifesto” nonché scrittrice, Arianna Di Genova in “Natalia Ginzburg. Vocazione scrittrice”: è una biografia romanzata ma plausibile con delicate illustrazioni di Giulia Rossi (La nuova frontiera, pp. 96, euro 13,50, collana Junior) scaturita dalla lettura appassionata dell’opera della narratrice e saggista che fu deputata del Partito Comunista Italiano. Un racconto scaturito soprattutto da un’affinità profonda, psicologica, di idee, di consonanza. Con una sorta di processo di identificazione retto dalla consapevolezza che quell’identificazione è impossibile e neppure voluta, Arianna Di Genova ritrae una Natalia Ginzburg nel suo ‘900 con un testo che è un elogio dell’amore della Ginzburg per la scrittura, e per la poesia, come elementi per stare al mondo e, su tutto, per riflettere sulla “condizione umana”. Su gentile concessione dell’editore, pubblichiamo l’inizio del terzo capitolo, sul confino imposto dal regime a Leone Ginzburg, ebreo e antifascista, a Natalia e ai due figli a Pizzoli in Abruzzo dal 1940 al 1943. Doveroso ricordare che quest’anno è uscito anche un altro libro sulla Ginzburg, quello di Sandra Petrignani.

di Arianna Di Genova

Io credo di essermi sentita profondamente ebrea dopo lo sterminio.

In Abruzzo, d’autunno, la terra è rossa e c’è un vento fresco che spazza via tutto. Se guardi lontano, vedi colline e montagne, l’orizzonte è limpido. È una stagione che mi piace, l’autunno.

L’estate, invece, la detesto. O meglio, quando ero bambina non vedevo l’ora che arrivasse. Un giorno, comparivano in corridoio i bauli e quello era il segnale che si partiva per le lunghissime vacanze, almeno tre mesi, quando non quattro. Mia madre sbuffava, i miei fratelli ormai cresciuti pure, io sola ero elettrizzata. Andavamo in montagna, in case che prendevamo in affitto, dove mia madre non faceva che lamentarsi della scomodità, mentre mio padre la prendeva in giro e la trascinava ogni pomeriggio a fare passeggiate all’aria aperta. Io scorrazzavo libera nei prati alla ricerca di cavallette, farfalle e rospi.

I fratelli erano tutti troppo più grandi di me e così me ne stavo spesso da sola. Non mi dispiaceva per niente. Mi divertivo, era sicuramente meglio che starsene in una Torino svuotata, a svegliarsi nella nebbia.

Ma in Abruzzo non ero andata in villeggiatura. E quando dopo l’autunno esplodeva l’inverno, stringendo tutto nella morsa del gelo e in una notte che sembrava senza fine, allora la tristezza si mischiava alla coltre bianca di neve e non bastavano le grandi stufe di casa a scaldare il cuore.

Ero lì perché avevo seguito mio marito Leone al confino. Appena scoppiata la guerra, per la sua attività clandestina e antifascista, gli avevano tolto la cittadinanza italiana e l’avevano allontanato come indesiderato. Lo controllavano, aprivano le sue lettere e lo tenevano a bada così. Ma noi riuscivamo ad avere notizie dei nostri amici lo stesso e seguivamo le loro vite così diverse dalla nostra, sperduti in quel luogo remoto. Ci arrivavano notizie belle e tragiche, notizie di nozze e di brutte malattie.

Eravamo sposati da due anni, avevamo due figli piccolissimi e ci trovavamo isolati in un paese, Pizzoli, vicino L’Aquila, a una quindicina di chilometri dalla città.

La gente del posto – molti erano muratori e contadini che dopo i primi raccolti se ne andavano a lavorare a Roma, a Sulmona o a Terni – aveva imparato a volerci bene, e noi a loro. Ogni tanto, quando attraversavamo la strada, qualcuno si affacciava sull’uscio e ci chiedeva: “Quando tornate a casa vostra?”. Lo faceva per gentilezza e compassione, immaginando il nostro stato d’animo e come fosse doloroso essere lontani dalle proprie cose e affetti.

I nostri vicini abruzzesi pensavano che fossimo lì per sfuggire alle leggi razziali, ci aiutavano perché eravamo ebrei e in pochi sapevano che Leone era anche un comunista e faceva politica. Lui, comunque, rispondeva a tutti che saremmo tornati “a guerra finita”.

Se ripenso a quei giorni, in cui pure la nostalgia per Torino, per la mia famiglia, per i nostri amici pizzicava l’anima, in fondo posso dire di essere stata felice. Soprattutto alla luce di ciò che è successo dopo.

A Pizzoli avevamo una casa grande, con i soffitti affrescati e le finestre che davano sulla piazza principale. D’inverno, vivevamo tutti e quattro nella cucina, l’unica stanza che riuscivamo a scaldare con un’enorme stufa verde. Veramente a me faceva paura quella cucina perché aveva i fornelli a carbone e non riuscivo mai ad accenderli!

I bambini invece erano tranquillissimi e giocavano sul pavimento, così io e Leone lavoravamo, cucinavamo, chiacchieravamo e ricevevamo ospiti. A volte, veniva la sarta del paese a preparare le sagnoccole, un tipo di pasta con farina e acqua, senza uova. Dopo pochi minuti, la stanza era avvolta in una nuvola di farina e il tavolo dove lavorava Leone, sgombrato da tutti i libri, era pieno zeppo di sagnoccole, pronte da cuocere. Erano una vera bontà.

Se il ricordo che avevo di Torino erano i suoi grandi viali e il rumore continuo dello sferragliare dei tram, a Pizzoli invece sentivo ogni giorno lo schiocco nell’aria del grido delle donne che incitavano gli asini. Non lo amavo per niente e se mi abbandonavo a qualche fantasticheria, immaginando di essere altrove con la mia famiglia, quell’urlo secco e quelle signore con gli scialli neri sulle spalle mi riportavano bruscamente alla realtà, mi facevano venire i brividi, ne avevo paura.

Eravamo in esilio, in un posto che non avevamo scelto ma che stavamo imparando a fare nostro, giorno dopo giorno.

Io, anche quando il freddo era pungente e bruciava la pelle, uscivo lo stesso, per fare una passeggiata con i bambini. Ero convinta che l’aria pura fosse comunque meglio dell’aria viziata dal fumo sprigionato da legna e carbone che si respirava dentro casa. Affondavamo i piedi nella neve e andavamo tranquilli avanti.

Ripensandoci oggi, credo che agli occhi dei paesani quella mia abitudine sembrasse eccentrica e io un po’ matta. Ogni inverno, c’era qualcuno che prendeva la polmonite e le campane suonavano spesso “a morto”. Tutti mi raccomandavano infatti di tornare a casa, al caldo. Io però non lo facevo e forse avevo ragione perché i bambini sono stati sempre in salute.

Arianna Di Genova, Natalia Ginzburg. Vocazione scrittrice, illustrazioni di Giulia Rossi, La nuova frontiera, pp. 96, euro 13,50

Il destino romanzesco della “corsara” Natalia Ginzburg