di Caterina Abate e Marialaura Baldino

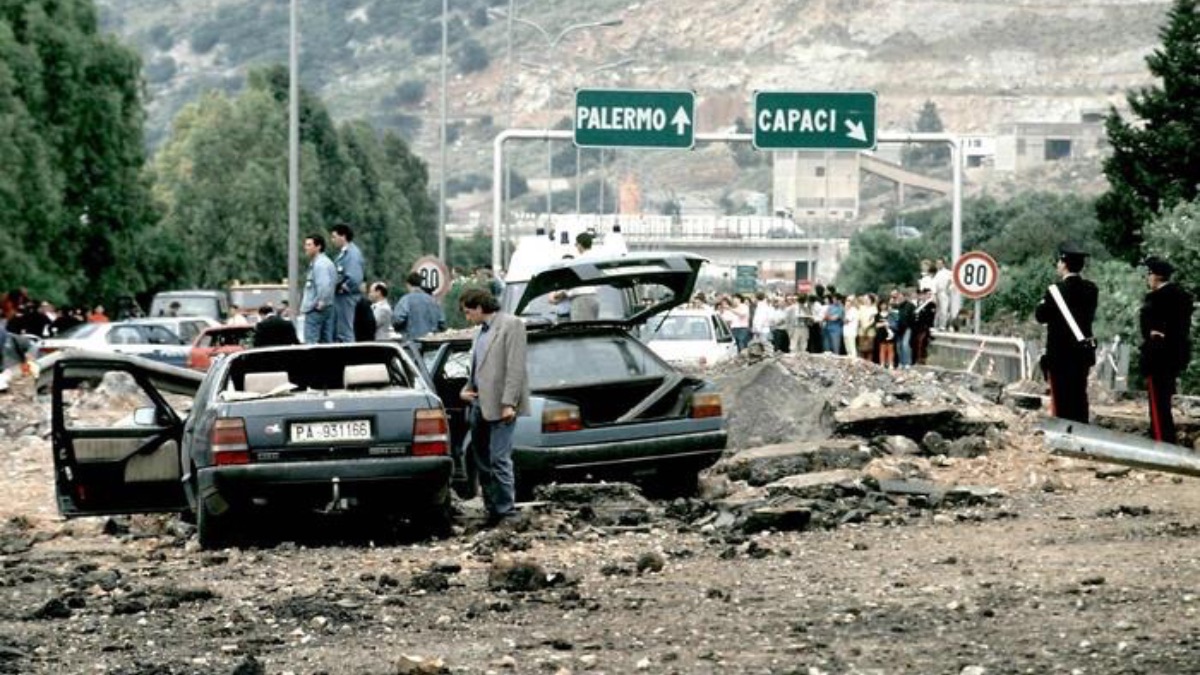

Trentatrè anni fa il culmine della stagione stragista di Cosa Nostra si concretizzò nell’assassinio di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Restarono ferite nell’esplosione altre 23 persone.

Non fu un evento sorprendente per chi, in quegli anni, si spendeva quotidianamente per la lotta al crimine organizzato; ma la messa in atto della promessa fatta dai vertici della Mafia a quel magistrato, che stava osando scardinarla, svegliò la coscienza collettiva sulla loro ferocia.

Nonostante le morti, i molti affiliati finiti in carcere e i pentiti diventati collaboratori di giustizia, la criminalità organizzata nel nostro paese rappresenta ancora oggi una minaccia sistemica per la sicurezza pubblica, per l’economia legale e per la stessa democrazia. Le organizzazioni mafiose italiane – ‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra – hanno saputo stare al passo con i tempi, mutando in soggetti criminali moderni e flessibili, capaci di adattarsi alle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche.

Li troviamo ancora oggi attivamente coinvolti non solo in attività tradizionalmente a loro imputate (come il traffico di stupefacenti, estorsione, usura, ecc.), ma anche in settori emergenti come il cyberspazio, le energie rinnovabili e i fondi pubblici post-pandemia.

L’ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ci dice che le organizzazioni mafiose italiane sono oggi “ibridi criminali-imprenditoriali”, con una capacità elevata di compenetrazione nei circuiti legali e un forte legame con circuiti di corruzione politica e amministrativa.

Secondo la UIF, l’Unità di Informazione Finanziari, le mafie italiane utilizzano un vasto arsenale di strumenti per inserirsi nell’economia legale, registrando una cospicua presenza al di fuori dei “consueti territori”, in regioni quali Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Liguria e in settori come quelli immobiliare e agricolo, quello sanitario e farmaceutico e, infine, turistico. Non ultimo, nelle recenti indagini condotte sono emersi rischi concreti di infiltrazione nei fondi europei del PNRR, specialmente in servizi ambientali e la realizzazione di opere pubbliche.

A tal proposito, di ieri la bocciatura dal Presidente Mattarella di un articolo del Decreto Infrastrutture che assegnava la competenza dei controlli antimafia per opere pubbliche (come il ponte sullo Stretto) a una struttura centralizzata del Ministero degli Interni che, secondo il Colle, non sarebbe stata affatto più rigorosa rispetto alle norme già in vigore.

Sul piano internazionale, invece, il crimine organizzato si è evoluto in network molto più ampi, transnazionali e spesso anche digitali. Il Rapporto Europol SOCTA 2024 (Serious and Organised Crime Threat Assessment) avverte su come si stia legando sempre più ad altre organizzazioni estere come quelle provenienti dall’Africa, dall’est asiatico e dall’est Europa, creando nuove e ibride reti di affiliazione.

Ma, la capacità fluida e mutevole di queste organizzazioni non le ha allontanate da caratteristiche ad esse tradizionalmente attribuite. Al contrario, sembra proprio che queste associazioni abbiano riconquistato, negli ultimi tempi, il connotato “meno eclatante, altrettanto inquinante e capillare nella società”, come riporta Giovanni Bianconi sul numero 703 del 18 maggio 2025 de Le Lettura (Corriere della Sera, n.d.r.), nell’inchiesta “La mafia è tornata all’antico”.

Sull’inserto di domenica scorsa è stata pubblicata una serie di inchieste, insieme a quella di Giovanni Bianconi, dei giornalisti Fulvio Buffi e Cesare Guizzi, i quali fanno luce sullo stato delle cose dell’Idra a tre teste del crimine organizzato in Italia, prendendo in prestito l’immagine figurativa usata proprio nell’indagine giudiziaria Hydra della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sull’alleanza tra Camorra, Cosa nostra e ‘Ndrangheta.

Ad emergere sono i tentativi delle tre organizzazioni di mimetizzarsi con la società civile e legale, spesso mascherando le proprie attività illecite dietro quelle legali. Queste servono a ripulire i proventi sporchi la cui principale derivazione è il mercato della droga ed, in minor misura, del racket. Oggi, però, il business degli stupefacenti non è più nelle mani degli italiani, ma, piuttosto, del narcotraffico albanese e serbo, che riescono a far entrare nel nostro paese le grandi quantità.

In questo, la ‘Ndrangheta, che ha saputo spostare i propri interessi al Nord, è stata capace di mediare con la criminalità anche di altre nazionalità per mettere in comune gli interessi illeciti, riconoscendo ad ognuno le proprie migliori capacità. Il risultato è stata la creazione di una rete ibrida così strutturata: ai magrebini lo spaccio al dettaglio di hashish e cannabis; a serbi e albanesi il trasporto fino in Europa; ai calabresi la contrattazione sul prezzo con l’America del Sud.

Tra le tre, infatti, questa sembra essersi meglio riuscita a piegare alla modernità, modellando alla contemporaneità principi ‘ndranghetisti vecchi quasi di un secolo. La funzione che sembra avere è quella di garanzia e protezione, instaurando anche legami con amministratori locali, com’è stato il caso dell’amministrazione comunale di Abbiategrasso, o infiltrandosi nel tifo organizzato.

A Palermo, Cosa Nostra resta tuttora una sorta di istituzione paralegale a cui chiedere favori (di ogni tipo, dal recupero di un debito, all’azione punitiva), poiché percepiti come l’unica capace di risolvere i problemi in un territorio che risulta ancora – purtroppo – caratterizzato da un degrado sociale e culturale, mantenendo una funzione di anti-stato. Il fine dell’attività mafiosa resta, però, sempre quello del lucro, a cui accedere cercando legami con chi sta il più in alto possibile, un po’ come Il Padrino, mito indiscusso che ha plasmato, e continua a plasmare, l’immaginario mafioso.

Bianconi fa, inoltre, emergere come nei componenti di Cosa Nostra ci sia una volontà di adeguarsi ai tempi, ad esempio sperimentando nuove forme di illecito, come il racket delle scommesse clandestine online. Evidenzia persino come soprattutto nei più giovani permanga una forma di mitizzazione degli ideali mafiosi; una sorta di “intreccio di aristocrazia mafiosa e onorata società”, che si concretizza in una trama di matrimoni, favori e legami di sangue per garantire un domani alla Mafia.

A Napoli, Fulvio Buffi riporta che le infiltrazioni camorristiche nelle attività legali sono tali che per il solo 2024 il Prefetto ha dovuto emettere oltre 200 provvedimenti antimafia. I tentativi di mimetizzarsi tra le attività legali in questo luogo ha un significato preciso, cioè quello di poter, un giorno, partecipare al progetto di riqualifica di Bagnoli. In altre parole, sviluppare un sistema criminale misto (illecito e legale) che coinvolge imprese, ditte di trasporto, logistica e forniture per partecipare ai progetti pubblici, facendo ripulire allo Stato stesso i proventi delle attività illecite, com’è già stato con gli appalti post terremoto dell’Irpinia del 1980.

Da anni ormai molti fondi illegali della Camorra finiscono per essere riciclati in attività come, ad esempio, nel commercio al dettaglio o nella ristorazione fuori regione. In queste zone, il riciclo dei fondi illeciti (con provenienza prevalente dal narcotraffico) in attività legali è tale che, sempre secondo Buffi, è molto facile per il crimine campano sfuggire agli inquirenti.

Rispetto al passato, quindi, oggi le mafie hanno assunto un aspetto più sottile, meno eclatante, a tratti sofisticato, ma sempre con le proprie radici culturali e strutturali ancora ben salde. Il risultato è che si muovono su un doppio binario tra tradizione e modernità, rinnovandosi con il mutare dei tempi e continuando ad essere sempre particolarmente difficile dall’essere sradicate.