di Silvia Folchi*

Per quanto possa sembrare strano, dopo 80 anni dalla Liberazione, nonostante una mole considerevole di studi, di archivi accessibili, di testimonianze dirette che sarebbero state disponibili fino a pochi anni fa, c’è un aspetto della Resistenza che ancora chiede di essere valutato nella dimensione che gli compete. È il tema che, con benevolo paternalismo, qualcuno continua a chiamare il contributo delle donne.

A rovesciare la prospettiva ci avevano provato, a partire dagli anni ’70, i lavori pionieristici di Bianca Guidetti Serra, Rachele Farina, Annamaria Bruzzone, Anna Bravo e altre storiche a seguire, e ricerche di carattere locale in tutto il centro nord che cercavano di restituire il quadro di una Resistenza che implicava, oltre alla lotta armata, il vasto mondo della logistica, dei contatti, della propaganda, della cura dei feriti, della gestione del denaro, dello smistamento delle informazioni, senza cui nessun esercito può muovere un passo, men che meno un esercito la cui stessa natura si fonda sulla dimensione della precarietà e della clandestinità.

Le donne, si sa, sono volontarie due volte: non hanno come i compagni maschi la necessità di sottrarsi all’obbligo di leva della Repubblica sociale – la molla primaria che spinge tantissimi giovani a nascondersi per poi unirsi alle bande – e non ci si aspetta da loro che facciano nulla, men che meno che diventino partigiane. L’angelo del focolare, ruolo strutturato nella cultura prima ancora che nel pensiero fascista, non chiede alle donne di entrare in una dimensione politica da cui sono naturalmente escluse.

Quanto questa cultura resti dura da scardinare lo dimostra il fatto che, entrate in gran numero nella lotta, le donne vengono rispedite a casa dai loro stessi comandanti prima ancora che si arrivi a festeggiare la Liberazione. Togliatti chiede loro di non sfilare nelle parate per le strade delle città che hanno contribuito a liberare. Qualcuna obbedisce, qualcuna no. Per tutte, comunque, termina lo ‘stato di eccezione’ che la Resistenza ha rappresentato.

Per loro non si è trattato solo di una lotta condotta a fianco degli uomini per cacciare i fascisti dall’Italia, con il rischio di venire uccise, di dover uccidere, di essere sottoposte a torture e violenze come e più dei loro compagni. Per loro la Resistenza ha significato uscire dalla dimensione privata, mettersi a disposizione, misurarsi con un pensiero politico che comporta la possibilità di dire la propria opinione. È stato prendere a pensare in grande. La gioia della Liberazione coincide anche con l’amarezza del ritorno a casa, insieme al dolore per i compagni uccisi e per la distruzione provocata dalla guerra.

Per il territorio senese, come per le altre zone d’Italia, credo resti ancora necessario restituire per quanto possibile la complessità di un quadro che è stato molto sottostimato, sia per la dimensione numerica che per la varietà della composizione sociale. Accanto ai nomi noti da sempre, come quello di Bruna Talluri, intellettuale, partigiana con il Partito d’Azione in città, o di Messina Batazzi, di estrazione popolare, partigiana nella squadra comando della Brigata Spartaco Lavagnini nella zona di Monticiano, vi sono storie e nomi sostanzialmente dimenticati.

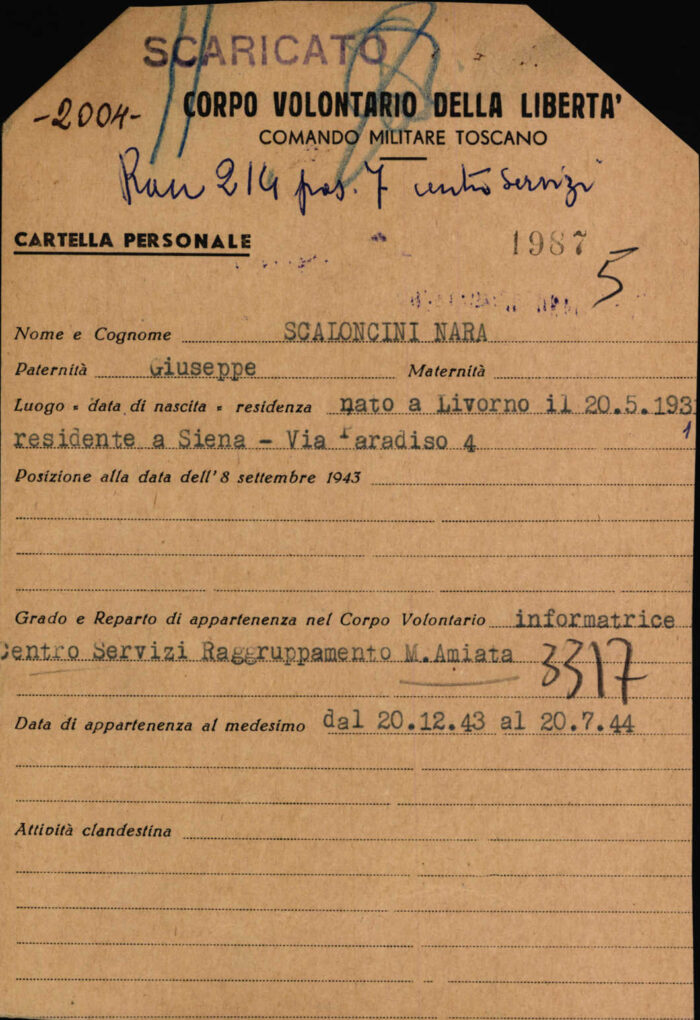

Come quelli delle tredicenni Nara Scaloncini e Luisa Ballocci, anche loro, come Bruna e Messina, riconosciute partigiane combattenti. A Siena, Nara si occupa di portare messaggi nascosti nelle folte trecce, e somme di denaro nel doppiofondo della borsa, consegnati a lei da Rina Croci e destinati ai contatti delle bande. Luisa, che è nata a Trequanda e vive nel Valdarno aretino, è indotta dalla madre, insieme alle sorelle, a percorrere le campagne per portare i messaggi custoditi in una taschina legata sotto gli abiti. Per entrambe, poco più che bambine, contano il fortissimo legame familiare e l’imperativo che ci si salva tutti insieme. La partigiana più anziana ha 67 anni. È Maria Giannini, detta Nonna, che è nata nel 1877 a Colle Val d’Elsa ed ha il riconoscimento di patriota con la 23ª Brigata Garibaldi Guido Boscaglia.

Anche alcune aristocratiche lavorano per la Resistenza. Giovani appartenenti a famiglie nobili, partecipano alle vicende della guerra dalle loro ville in campagna. Sono collegate, per vincoli familiari o di amicizia, a ufficiali dell’esercito, generalmente monarchici, mobilitati nelle bande del Raggruppamento Monte Amiata. Sono Marga Marmoross Sergardi, Francesca Radicati di Brozolo, Sobilia Palmieri Nuti (quest’ultima famosa in città per essere stata la prima capitana di una contrada, il Nicchio, per la quale vince il palio all’esordio nel 1947 con la cavalla Salomè e il fantino Ciancone, ma questa è un’altra storia).

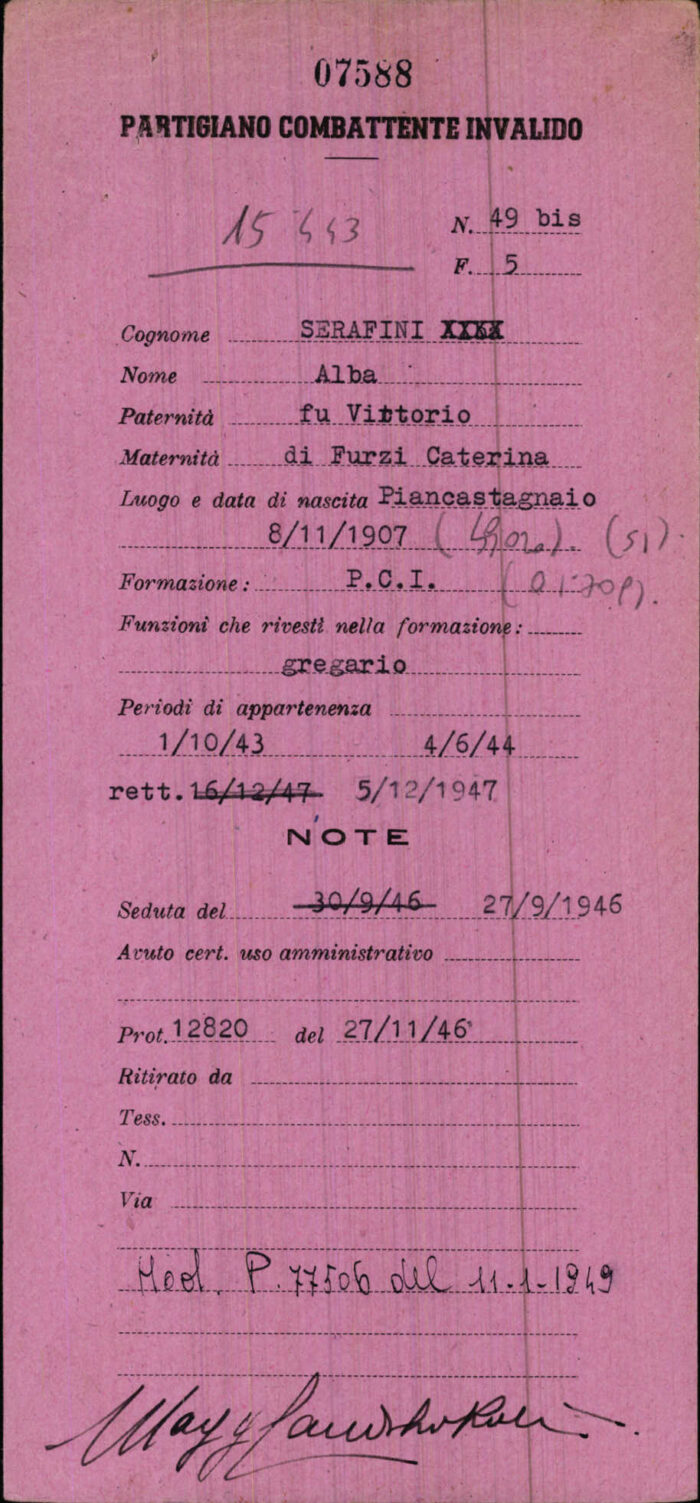

Frugando negli archivi del Ministero della difesa, poi confluiti nel fondo Ricompart dell’Archivio Centrale dello Stato, le partigiane e patriote senesi che riemergono dall’oblio a cui parevano destinate da una storiografia e da una memorialistica assai poco generosa sono almeno 130, tra quelle che hanno operato nel territorio e quelle che, nate qui, hanno vissuto e combattuto altrove. Tra queste ricordo Alba Serafini, di Piancastagnaio, comandante di uno dei Gap romani nel quartiere Pigneto. Alba, che ha già conosciuto il Tribunale Speciale e il carcere, sarà poi arrestata insieme ad altre 400 persone tra partigiani, militanti comunisti e socialisti, sindacalisti, nel 1948 in seguito alle violenze occorse sull’Amiata dopo l’attentato a Togliatti.

C’è poi il vasto mondo delle collaboratrici, quelle che hanno sostenuto la Resistenza senza chiedere o senza ottenere il riconoscimento ufficiale, forti di una concretezza antiretorica che è anche uno dei motivi del silenzio da cui restano da subito circondate. Il riconoscimento, va detto, prevede due sole categorie: si è partigiano combattente se si è partecipato ad almeno tre azioni di combattimento o di organizzazione, e militato per almeno tre mesi in una formazione, oppure patriota, se il periodo alla macchia è stato inferiore a tre mesi. Il che implica, in una zona che per fortuna ha trovato presto la Liberazione (per Siena il 3 luglio 1944), un periodo relativamente breve per la locale esperienza partigiana.

La limitazione alle azioni di combattimento o di organizzazione taglia ulteriormente fuori la maggior parte delle donne. D’altra parte le collaboratrici non hanno in animo di chiedere per sé riconoscimenti o encomi, dato che la loro azione è da loro stesse considerata l’esito naturale del dovere di supportare i ragazzi alla macchia. C’è una questione di umanità all’origine dell’atto politico.

Il punto è che la Resistenza, armata o meno, è in stretta correlazione con l’opposizione alla disumanità della guerra, al “non voler essere come loro”, cioè come i fascisti e i nazisti che fondano sulla violenza, soprattutto contro i civili, la cifra della loro azione.

Della lotta di liberazione ha prevalso la narrazione eroica, che ha relegato su uno sfondo sempre più opaco chi non ha combattuto alla macchia e non si è guadagnato la qualifica di partigiana, e anche chi quella qualifica l’ha in effetti meritata. L’imperativo morale di non essere come loro, e la preponderanza della dimensione politica su quella militare, avrebbe potuto costituire la chiave più esatta della narrazione della Resistenza, e in quel caso l’elenco dei protagonisti sarebbe stato probabilmente più completo.

*Silvia Folchi è documentarista e Presidente del comitato provinciale dell’Anpi di Siena. Ha realizzato documentari per musei e mostre sui temi dell’arte, del restauro, della storia della scienza, della storia sociale. Ha svolto numerose ricerche di carattere storico antropologico sui temi della Resistenza, del lavoro, dell’impegno politico, della storia delle donne.