di Lorenzo Lazzeri

La notizia ha fatto il giro dei social in pochi giorni. Nanobot sviluppati a Zurigo avrebbero curato l’Alzheimer in sei mesi. Gruppi Facebook di caregiver, forum di famiglie disperate, persino alcuni siti di informazione medica hanno rilanciato la storia con varianti sempre più ottimistiche. La verità è che per risalire alla fonte originale bisogna scartare strati di riscritture, titoli sensazionalistici e traduzioni approssimative. Alla fine si arriva a un paper scientifico pubblicato dove la geografia è sbagliata, i tempi sono fraintesi e la parola “cura” non compare da nessuna parte.

Zurigo ha effettivamente dei laboratori di eccellenza che lavorano sull’Alzheimer, ma la ricerca con le nanoparticelle che ha invertito la patologia nei topi non viene dalla Svizzera. Il lavoro principale è stato condotto dall’Institute for Bioengineering of Catalonia a Barcellona e dal West China Hospital della Sichuan University a Chengdu, con contributi dell’University College London. Giuseppe Battaglia, professore ICREA e figura di spicco nella chimica supramolecolare, ha guidato il gruppo europeo. I dati sono solidi, i risultati nei modelli murini (i topi di laboratorio) sono sorprendenti, ma siamo ancora lontani dall’applicazione clinica. E Zurigo? Lì si studia ben altro, delle fasi precoci della malattia.

La confusione geografica è sintomatica di come le notizie scientifiche si trasformino passando attraverso filtri successivi. Un comunicato stampa diventa un articolo divulgativo, che viene ripreso da un blog, che finisce su Facebook con un titolo ancora più semplificato. Ogni passaggio perde qualche pezzo di contesto, aggiunge certezze non autorizzate. Sei mesi di osservazione nei topi diventano sei mesi per la cura. Inversione della patologia in un modello animale diventa guarigione definitiva. Nanoparticelle bioattive diventano nanobot fantascientifici che promettono miracoli tecnologici.

Vale la pena raccontare cosa è successo davvero nei laboratori di Battaglia, perché la storia vera contiene elementi interessanti. Il gruppo ha lavorato per anni su un’idea controintuitiva, usare le nanoparticelle non come contenitori per trasportare farmaci nel cervello ma come agenti terapeutici a sé stanti. L’obiettivo non è più attaccare le placche, ma riparare il sistema che dovrebbe ripulirle naturalmente.

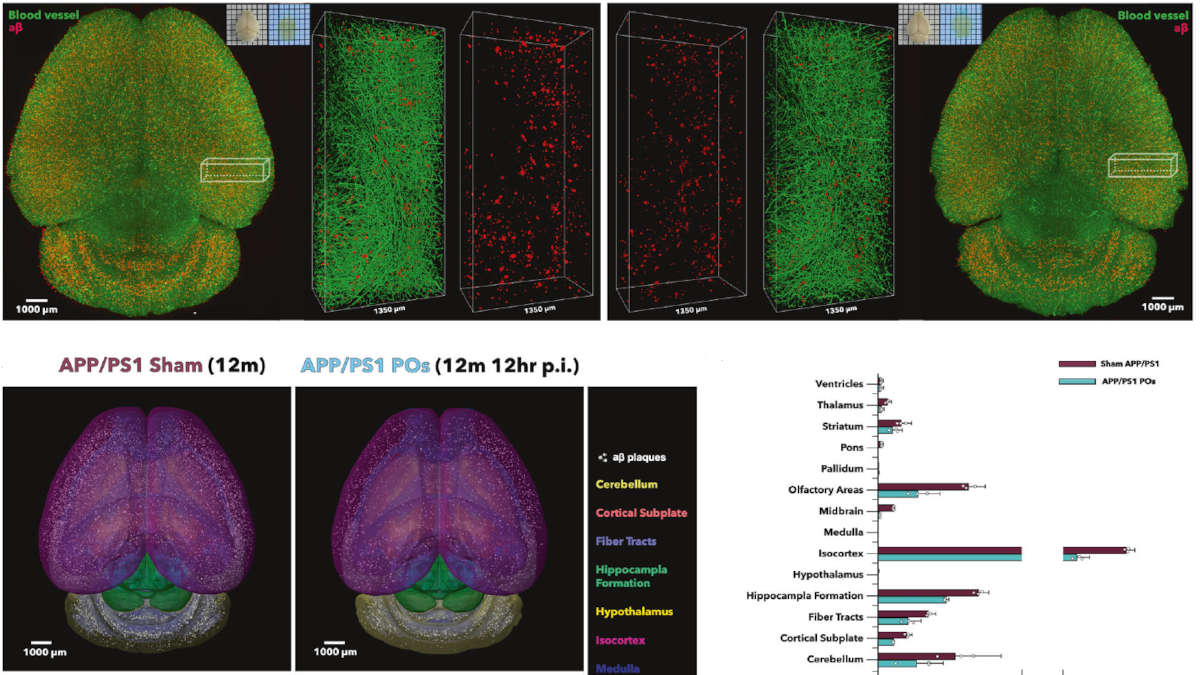

L’idea parte da un cambio di prospettiva sulla malattia stessa. Per decenni l’Alzheimer è stato visto come problema di produzione eccessiva di beta-amiloide, il peptide che forma le placche nel cervello, ma fino ad ora i risultati clinici sono stati deludenti, decine di molecole fallite, costosi anticorpi monoclonali con efficacia modesta. Negli ultimi quindici anni è emersa un’ipotesi alternativa. La forma tardiva della malattia non produce troppa β-Amiloide, il problema è che non viene eliminata. Il cervello ha un sistema di smaltimento, una rete vascolare fittissima che dovrebbe raccogliere gli scarti e portarli via attraverso il sangue. Quando il sistema si guasta, vi è un accumulo tossico di questi sottoprodotti.

La barriera emato-encefalica (una struttura che separa il sangue dal tessuto cerebrale) è il punto dove avviene lo smaltimento. Sulle cellule endoteliali che la compongono c’è un recettore chiamato LRP1, una proteina che riconosce la β-Amiloide, la cattura e la trasporta attraverso la barriera nel flusso sanguigno. Ma nell’Alzheimer questo ciclo si interrompe e quando c’è troppa amiloide il recettore LRP1 non riesce a completare il trasporto, rimane intasato e viene degradato all’interno della cellula. Meno recettori disponibili significa meno capacità di pulizia, più accumulo, peggioramento progressivo.

Le nanoparticelle sviluppate dal gruppo di Battaglia agiscono qui. Non sono nanomacchine autonome, sono aggregati supramolecolari (architetture auto-assemblanti di due o più molecole) con una proprietà particolare: quella di interagire con LRP1 in modo multivalente, legandosi contemporaneamente a più siti sulla superficie delle cellule endoteliali. Ciò previene l’intasamento, favorendo il riciclo invece della degradazione dovuta ai β-Amiloidi.

È un reset funzionale del sistema di pulizia vascolare che da inceppato ricomincia a lavorare. I risultati nei topi sono impressionanti per la velocità dell’effetto. Gli animali hanno ricevuto tre iniezioni delle nanoparticelle. A un’ora dalla prima somministrazione la quantità di beta-amiloide nel cervello era già scesa del cinquanta-sessanta percento, ma il dato più sorprendente è arrivato mesi dopo. Un topo trattato a dodici mesi di età è stato seguito fino a diciotto mesi. Sei mesi dopo le tre iniezioni l’animale mostrava comportamenti indistinguibili da quelli di un topo sano. Test di memoria spaziale, orientamento, interazioni sociali, tutto tornato nella norma.

Resta il salto più difficile, quello dai topi all’uomo, perché decine di farmaci efficaci nei topi sono falliti negli esseri umani. Le differenze anatomiche, metaboliche, immunologiche tra specie sono enormi. La barriera emato-encefalica umana è più complessa, la patologia di Alzheimer ha variabilità genetica e ambientale che nessun modello sviluppato sui topi può replicare completamente. La sicurezza è il primo ostacolo da superare. LRP1 non trasporta solo beta-amiloide, agisce come un recettore multifattore che opera su lipoproteine, fattori di crescita, enzimi. Modulare la sua attività potrebbe avere effetti collaterali sul metabolismo lipidico e sulla coagulazione. I trial di Fase 1 valuteranno tossicità, biodistribuzione e dosaggio sicuro, un percorso che richiede vari anni, se non di più.

Cosa c’è di vero nella notizia virale? Vero che una collaborazione internazionale ha pubblicato dati solidi su nanoparticelle che invertono la patologia di Alzheimer in topi. Vero che il meccanismo proposto è biologicamente plausibile e innovativo. Falso che sia una cura pronta per l’uso umano. Falso che venga da Zurigo. Falso che i trial clinici siano imminenti. Incerto tutto il resto.

La lezione più importante sta nel modo in cui l’informazione scientifica spesso venga distorta. Pretendere precisione non è pedanteria, è anzitutto rispetto per chi vive la malattia e cerca informazioni affidabili. Dire a un caregiver che esiste una cura quando esiste solo un esperimento su topi è in prima battuta volgare. L’equilibrio sta nel raccontare cosa sappiamo, cosa non sappiamo e quali sono i margini di incertezza. Qui l’articolo pubblicato su Nature.